Le séminaire Pédagogie et transmission au sein de l’UCAD explorera les thématiques du musée et de l’exposition, comme outils pédagogiques aux XIXe et XXe siècles à travers un regard croisé entre la France et l’Angleterre dans les années 1850-1860 et à travers l’une des premières expositions du Centre de Création Industrielle en 1968. Rossella Froissart et Catherine Geel, interrogeront les collections et les expositions et leurs modernités en tant que vecteur et outil de transmission.

“A very education of the eye” : vues croisées France / Angleterre autour de collections d’art et d’enseignement

Rossella Froissart, professeur (HDR) d’histoire de l’art contemporain, directrice d’études, section des Sciences Historiques et Philologiques, EA 4116 Savoirs et Pratiques du Moyen Âge au XIXe siècle (SAPRAT), École Pratiques des Hautes Études.

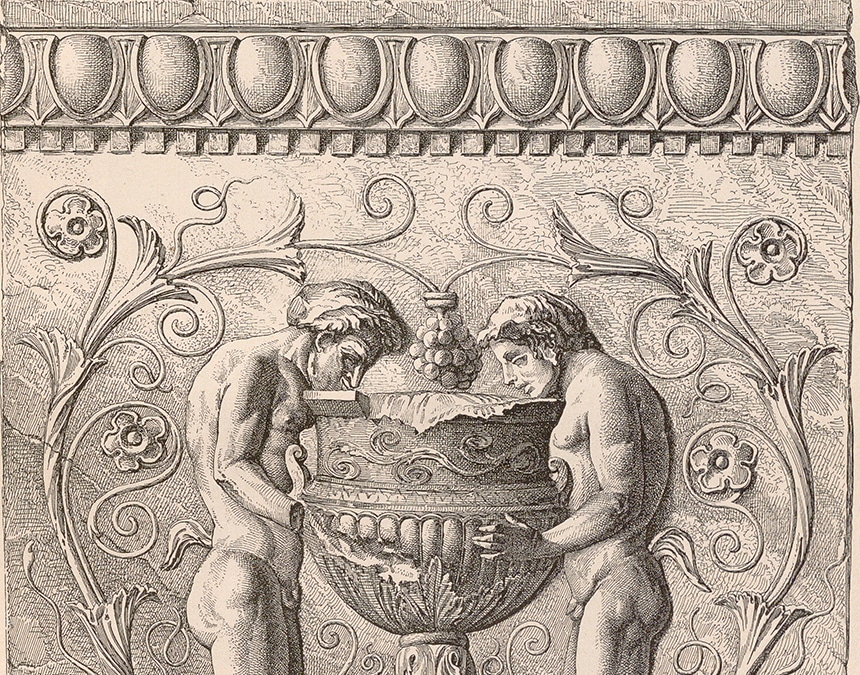

Il est convenu de faire de l’ouverture du South Kensington en 1857 un moment originel, déterminant quant à la naissance d’un type muséal qui se serait rapidement imposé dans les pays industrialisés. Sans vouloir nier l’extraordinaire force d’attraction exercée par la réalisation britannique, il est utile de revenir sur les échanges entre la France et l’Angleterre qui l’ont précédée, pour confronter les solutions avancées par le mouvement réformateur de Henry Cole et Owen Jones aux propositions de Léon de Laborde et des artistes signataires du Placet de 1852. Si le courant français n’a pas, pour des raisons diverses, abouti à la structuration d’un réseau muséal ou scolaire aussi cohérent que celui anglais, il a cependant été à l’origine d’initiatives fortes dès les années 1850, telles la création de l’Union centrale des beaux-arts à l’appliqués à l’industrie, la mise en place d’expositions qui ont été de véritables musées temporaires, et la réforme de l’enseignement du dessin. C’est grâce à ce dialogue critique qu’une nouvelle typologie de collection voit le jour, caractérisée par l’ancrage dans la réalité de la production contemporaine, par le lien étroit avec la formation des ouvriers d’art, et par l’engagement dans la bataille nationaliste pour la suprématie du « style » et du « goût ».

Ich bin ein designer ou “what is design ? »

Les voies transverses d’une transmission globale.

Catherine Geel enseigne à l’ENS Paris-Saclay, à Sciences po Paris et à l’Ensad Nancy. Chercheure au Centre de recherche en design ENS Paris-Saclay-Ensci-Les Ateliers, elle est membre de conseils scientifiques dont la revue bilingue de recherche franco-suisse Raddar. Elle est aussi commissaire d’exposition et éditrice.

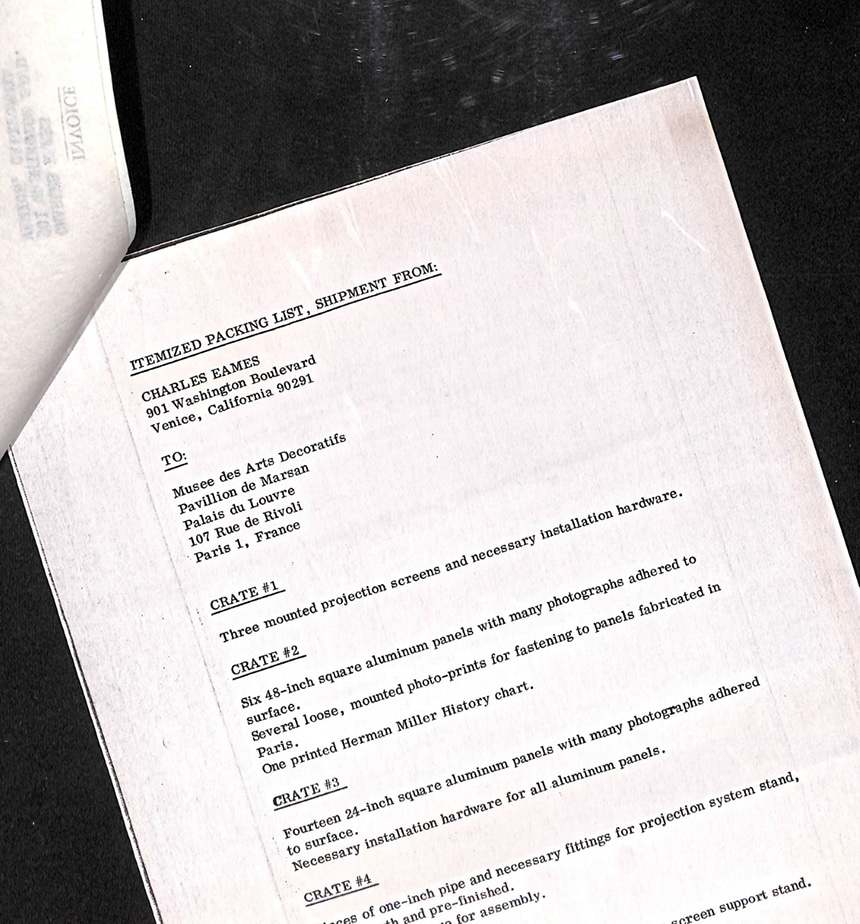

Pour ceux qui ont une certaine curiosité vis-à-vis du design : What is design ? est d’abord un film court de Charles Eames (1972) qui s’intitule Design Q&A et que l’on peut trouver sur You tube. « Qu’est-ce que le design ? » est ensuite un questionnaire dans le catalogue éponyme auquel répondent également Verner Panton, Joe Colombo, les designers intégrés de Braun et Roger Talon. C’est enfin l’exposition à l’origine des supports sus-cités et en 1968, la première du genre pour le Centre de création industrielle naissant à l’UCAD.

C’est donc un triple dispositif aux couches multiples (des installations, des images, des figures, des voix) qui, tentant de cerner un sujet nouveau pour la France, cultive un trait de la discipline : comment se définir tout en se multipliant… [C’est à quoi s’appliquera le CCI (1968-1992) à un rythme soutenu d’expositions et pour lequel une question reste en suspend : le design devient-il une discipline mieux connue ou plus facilement appréhendable ?]

Owen Jones, Composition pour Grammar of Ornament : planche XXVI [années 1850], collage de photographies sur carton. Londres, Victoria and Albert Museum.