Introduction

« L’architecture intérieure, ça n’existe pas ». C’est avec cette formule, à la fois provocatrice et navrée, que Bertrand Ehrhart, responsable du centre de documentation de l’École Camondo a commencé, en 2015, une série de billets d’humeur soulignant les incertitudes d’une profession qui possède ses instances corporatistes, ses écoles, une pratique attestée et qui peine pourtant toujours à s’affirmer. Pendant que le Conseil Français des Architectes d’Intérieur (CFAI) tente en vain de protéger l’appellation, les écoles d’art et de design du Ministère de la Culture, l’enseignent parfois sous la dénomination de design d’espace. À tel point que les travaux universitaires en traitant, passent tous par la question sémantique : celle de la définition de sa pratique comme des ses praticiens.

L’hypothèse que nous développons est que cette profession est légataire de la tradition des arts décoratifs. Bien que parfois amnésique, elle est l’héritière de celle des décorateurs, et descend en ligne directe des métiers et des ateliers. Néanmoins, qu’il s’agisse du décor ou de la conception intérieure, ce domaine de la création a toujours relevé de celui de l’architecture. Accédant, en France, à un statut savant à la fin du XIXe siècle, les architectes d’intérieur se sont définis par rapport aux architectes, qui, pour leur part, se sont organisés, stabilisés et réglementés durant la même période, mais avec un temps d’avance. Les deux professions rencontreront d’ailleurs les mêmes obstacles et se poseront les mêmes questions. Cela nous semble donc être une évidence : l’architecture intérieure ressort de l’architecture.

Nous allons essayer de déterminer en quoi la pratique des architectes d’intérieur est une pratique libérale et intellectuelle, celle du projet et de la maîtrise d’œuvre, à l’instar de celle des architectes. L’histoire de l’École Camondo nous servira à prouver l’absence de réelle rupture entre les métiers de décorateur et d’architecte d’intérieur. Ainsi, il nous sera possible de remonter à l’origine de l’histoire de cette pratique afin d’en saisir les liens avec la profession d’architecte. Enfin, nous pourrons essayer de montrer comment les décorateurs accèdent à la reconnaissance de leur activité, au moment même où la profession adopte son credo : le code Guadet.

Des décorateurs-ensembliers aux architectes d’intérieur : une même école

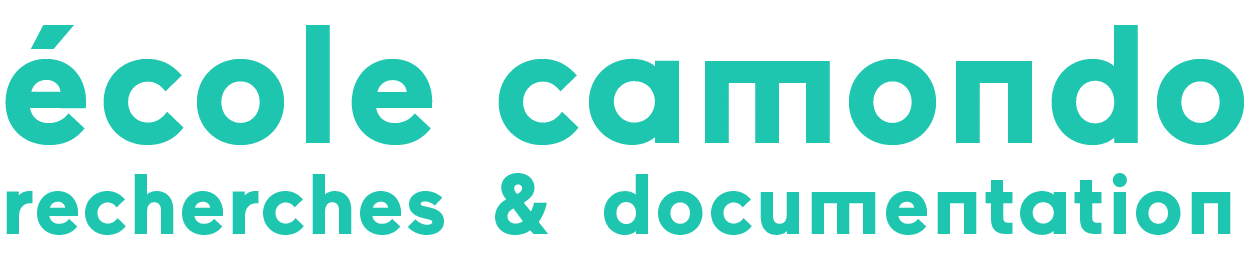

Union Centrale des Arts Décoratifs, Création d’un centre artistique et technique, Octobre 1944, Archives de l’École Camondo, MAD Paris.

Fondée sous le nom de Centre d’Art et de Techniques (CAT) par l’Union Centrale des Arts Décoratifs, en octobre 1944, l’École Camondo a pour objet initial un cours de perfectionnement pour les Artistes Décorateurs. François Carnot, président de l’UCAD, en est le président d’honneur, et Hubert de Ganay la préside, en tant que président de la commission de l’enseignement du conseil d’administration de l’UCAD. Ce dernier s’adjoint deux vice-présidents : Stéphane Boudin et René Prou. Pierre Lardin en prend la direction à son retour de captivité au cours de l’année 1945. L’École s’inscrit alors clairement dans l’héritage des décorateurs ensembliers de la première moitié du XXe siècle, en tant qu’établissement de formation et de perfectionnement d’artistes décorateurs au sens où l’entend la société du même nom. Les acteurs ne laissent aucun doute sur la culture qui préside à la fondation de cette institution. Outre Hubert de Ganay qui prête provisoirement son hôtel de la rue Saint Dominique pour la première rentrée, la vice-présidence de René Prou et Stéphane Boudin nous renvoie à ce que le contingent d’artistes décorateurs français compte de meilleur dans ses rangs.

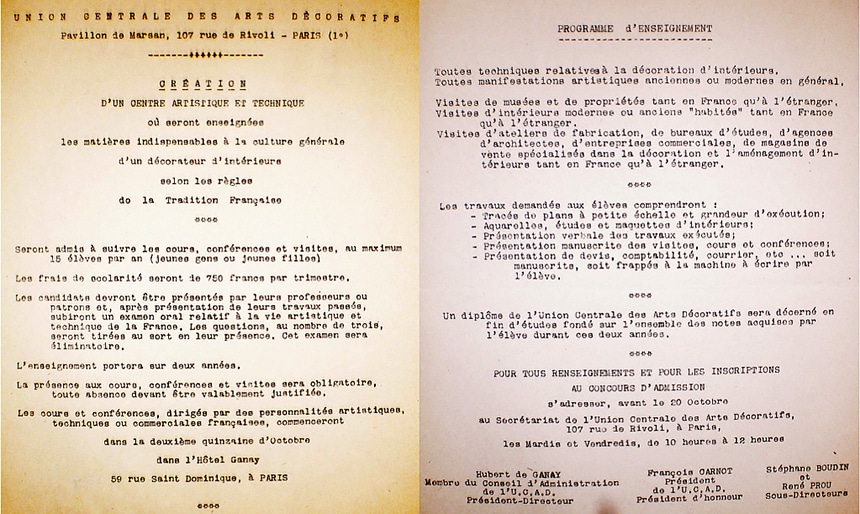

René Prou, dont des travaux récents viennent de montrer l’ampleur de la production, y-compris en ce qui concerne son activité d’enseignant, a très certainement été déterminant pour les contenus pédagogiques et le positionnement de l’école. Le programme est composé de visites de musées, d’intérieurs modernes et anciens, d’ateliers de fabrication, d’entreprises commerciales, de magasins de ventes spécialisées dans la décoration et l’ameublement, des cours d’histoire de l’art, de perspective, de tracés de plans à petite et grande échelles, des études et maquettes d’intérieurs, la construction de maquette en volume, la présentation orale des travaux, des cours de devis et comptabilité. Enseignant de renom, René Prou nous a transmis sa méthode à travers son Cours où sont consignés ses dix-neuf leçons de décoration, très probablement celles professées à l’ENSAD à partir de 1935. On y découvre tout le savoir-faire des artistes décorateurs : de la méthodologie du projet qui emboîte les échelles et les techniques, depuis les motifs de textile jusqu’à la question du décor intérieur, en passant par le meuble, défini par l’usage et vecteur de spatialité.

A gauche : « Un centre d’art et de techniques : Décorateurs de demain », in Plaisir de France, Juillet 1948, p. 58. Cours d’architecture en volume du professeur M. Redard.

Photographie de P. Jahan.

A droite : Art-Techniques. Cours par René Prou, s. d. (1940-1942?), Bibliothèque des Arts Décoratifs.

Stéphane Boudin qui dirige la maison Jansen, confirme ainsi ce que la tradition orale affirmait quant au lien organique de l’École Camondo avec cette grande maison de décoration. Fils de passementiers, il commence sa carrière dans une maison de tissage et d’ameublement. Après s’être distingué durant la Grande Guerre, il entre chez Jansen, maison qu’il ne quittera plus. Membre de la Chambre syndicale des tapissiers décorateurs et des négociants en objets d’art, il représente l’entreprise, dont il tente d’organiser l’apprentissage pour des ouvriers décorateurs pour l’ameublement dès 1920. Manifestement attaché à la question de la transmission, il est membre du conseil supérieur de l’enseignement technique. C’est à ce titre qu’il participe à la fondation du CAT. En effet, on nous dit que cette école a été créée « sur la demande de nombreux décorateurs de tendances diverses, [elle] est destinée à donner à des jeunes gens et des jeunes filles ayant déjà fait des études d’art décoratif, un complément d’instruction surtout pratique. C’est une école de perfectionnement destinée à créer une pépinière de collaborateurs pour toutes les maisons spécialisées dans l’Art décoratif quel qu’il soit ». Outre le signalement des « tendances diverses », on imagine aisément que la Maison Jansen se positionne comme un employeur pour les premières promotions, tout en fournissant un quota non négligeable d’enseignants pour les ateliers du CAT. En 1945, le décorateur de la maison Jansen, Albert Cazes fait partie du premier corps enseignant, rejoint en 1949 par Yves Lieussou et Lucien Simon, respectivement décorateur et chef d’atelier d’ébénisterie chez Jansen.

Enfin, Pierre Lardin, ancien élève de l’atelier de gravure de l’École Boulle, qui, après un passage dans le cabinet Dufrène, partage son activité entre la production de meubles et de miroirs gravés et l’enseignement. Il exerce depuis 1934 en tant que directeur de l’École professionnelle d’apprentissage de la bijouterie française, puis en tant que professeur de décoration et de technologie à l’École d’art et de publicité, enfin, à l’École des Beaux-Arts de Valenciennes. « Ingénieur pédagogique » de l’équipe, il dirigera l’École Camondo jusqu’en 1959, date à laquelle il cède le poste à son fils Dominique Lardin, également graveur sur verre et professeur de technologie au CAT depuis 1955.

Deux photographies de la Maison Jansen, 9 rue Royale, 1922 in James Archer Abbott, Jansen, New York, Acanthus Press, 2006.

L’enseignement majeur au CAT se résume en deux cours de projet : celui de décoration d’intérieurs modernes et celui de décoration d’intérieurs de style. L’École est alors ancrée dans une longue tradition, entre métiers et conception de modèles et d’ensembles décoratifs. Elle s’inscrit dans l’univers des ateliers et des maisons de décoration, entre la fabrication et le dessin. L’appellation du cours « de style » renvoie à la conception d’ensembles des styles historiques que la Maison Jansen produit avec maîtrise. En 1954, le conservateur du musée des Arts Décoratifs affirme que c’est même la seule école, avec l’École des Beaux-Arts « qui, en plus d’un cours d’Histoire de l’art , ait établi et maintenu un cours supérieur très poussé et très complet sur la décoration ancienne d’ensembles de styles, architecture, boiserie, sièges, tapisseries ». L’appellation « moderne », remplacée au début des années 1960 par le terme « contemporain », inscrit l’enseignement dans l’héritage des Arts Décoratifs de 1925, dans lequel nous reconnaissons le parrainage de René Prou.

Certains de ses étudiants s’inscrivent au Certificat d’Aptitudes Professionnelles de plans de meubles pendant que d’autres font de véritables carrières d’artistes décorateurs : Geneviève Pons, Bernard Durussel ou Michel Arnoult pour ne citer que les plus célèbres condisciples de la première promotion. En 1956, la déclaration aux services de l’enseignement technique du ministère de l’éducation nationale précise que la profession à laquelle l’établissement prépare est celle de décorateurs-ensembliers et que ses élèves « sortants sont placés dans les professions suivantes : dessinateur-décorateur, décorateur ensemblier (style et moderne), décorateurs-vendeurs, antiquaires, décorateur à la Radio Télévision Française, architectes, décorateurs à l’étranger ». Outre l’UCAD, l’École est parrainée par la Société des Collectionneurs en Objets d’Art, la Société des Décorateurs Français, la Société des Artistes Décorateurs Créateurs d’Ensemble, l’Union des Artistes Modernes, la Chambre Syndicale des Décorateurs et Tapissiers Décorateurs.

En 1962, alors que la scolarité est passée de deux à cinq ans, Henri Malvaux succède à Dominique Lardin. Il est nommé directeur par Eugène Claudius Petit, fraîchement arrivé à la présidence de l’UCAD. Formé à l’ENSAD, Malvaux est un professionnel de l’enseignement. Directeur de l’École des Beaux-Arts de Bourges, ce dernier va réformer le CAT dont il assurera la direction jusqu’en 1983. Après l’avoir remis en ordre de marche administrative, il le hisse progressivement vers l’enseignement supérieur. Renouvelant le personnel encadrant et impose trois mesures fondamentales en 1966. Les cours dit de décorations intérieures de style et contemporain se nomment désormais cours d’architecture intérieure. Après quatre années « d’études bivalentes » les étudiants doivent choisir entre une des deux options pour leur diplôme : architecture intérieure de style ou architecture intérieure contemporaine. Il suffira de quelques années pour que la décoration de style disparaisse.

Travail d’étudiant, Décoration intérieure de style, 1965, Archives de l’École Camondo, MAD Paris.

Vue de l’atelier de décoration intérieure contemporaine, 1965, Archives de l’École Camondo, MAD Paris.

Le diplôme du CAT, précédemment intitulé « diplôme supérieur de décorateur-ensemblier de l’UCAD », devient un « diplôme de créateur d’architectures intérieures et de modèles », et, dès 1968, un « diplôme d’architecture intérieure et créateur de modèles ». Cinq ans après la fondation du CAIM la profession s’étant désormais engagée dans une démarche de reconnaissance du titre d’architecte d’intérieur, Malvaux suit la rupture historique en abandonnant les termes de décorateurs et d’ensembliers.

Si le diplôme délivré par l’École Camondo est bien l’un des tout premiers avec celui de l’ESAG à s’intituler diplôme d’architecture intérieure, il est cependant possible de trouver dans l’histoire de cette pédagogie des antécédents. En effet, la plus ancienne occurrence du terme nous vient de Belgique, avec un cours ouvert par l’architecte-décorateur Gustave Serrurier-Bovy dès 1902 :

« M. Serrurier-Bovy donnant suite à une demande qui lui fut maintes fois faite vient de décider d’ouvrir prochainement, pour un nombre très limité de jeunes gens, un cours s’appliquant spécialement à l’architecture intérieure, au mobilier et aux différentes industries d’art qui s’y rattachent. La compétence et l’expérience bien connue de M. Serrurier et l’appoint précieux de ses ateliers dans lesquels les élèves pourront s’initier à la technique de ces industries constitueront un enseignement tel que ne le pourrait donner aucune école ».

Dans son supplément d’octobre 1902, la même annonce est réitérée :

« Nous rappelons à nos lecteurs que M. Serrurier-Bovy ouvrira prochainement un cours d’art appliqué à l’architecture intérieure, au mobilier et aux diverses industries d’art qui s’y rattachent. Les œuvres de M. Serrurier-Bovy sont trop connues pour qu’il soit nécessaire d’insister sur l’intérêt que ne peut manquer d’offrir son enseignement. Dans les ateliers mêmes qu’il possède, les élèves pourront s’initier à la technique de ces industries du décor que trop de gens pratiquent aujourd’hui sans en connaitre les procédés ».

Vingt-cinq ans plus tard, en 1927, La Construction Moderne annonce la création d’un cours d’architecture intérieure et de mobilier à l’Ecole Boulle: « L’Association de l’Apprentissage dans l’Industrie et de l’Ameublement avec le concours de la Direction de l’Enseignement Technique, vient de créer à l’École Boulle, un cours supérieur d’Architecture et de Décoration intérieure […] Des conférences sur l’architecture et le mobilier seront faites par MM. Sauvage, architecte ; Montagnac, décorateur; Guillemard, décorateur ; Djo Bourgeois, architecte; Dufrène, décorateur ; Patou, architecte ; Henry Favier, architecte ; J. Ruhlnann, décorateur ». L’architecture intérieure concerne bien les arts appliqués, la question du décor et celle du mobilier . Non seulement, le terme « architecture intérieure » apparaît bien avant guerre, mais encore peut-on constater l’influence certains des membres de la Société des Artistes Décorateurs, protagonistes de cette première formation institutionnelle à l’École Boulle, mêlant indifféremment décorateurs établis et architectes patentés.

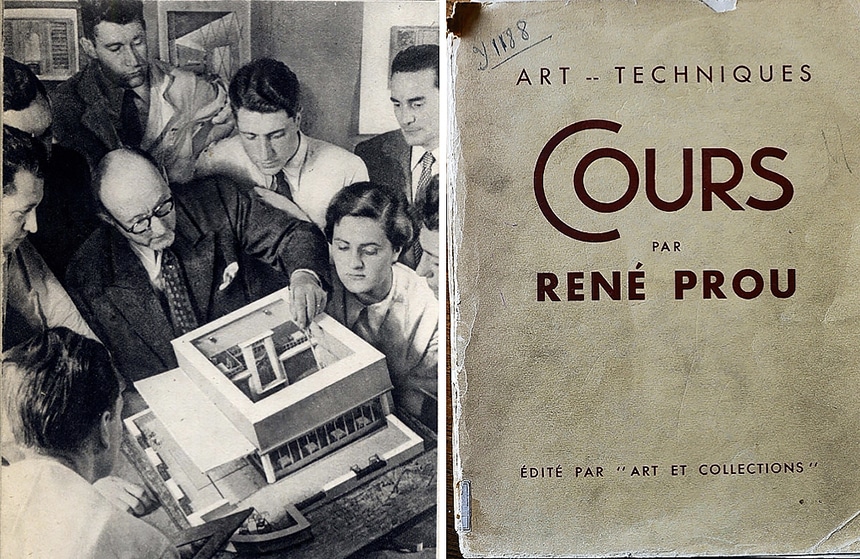

Enfin, en 1949, le Journal Officiel publie l’arrêté portant organisation de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. L’article 1er précise qu’il est institué un diplôme de décorateur. L’École est en train de se réorganiser après la période trouble de la guerre. Il est établi que ce diplôme peut être assorti d’un « certificat de spécialisation (annexe au diplôme) conformément à l’article 33 du règlement de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en date du 10 juin 1949 qui prévoit que :

« […] Les élèves qui sont déclarés remplir les conditions exigées pour l’attribution du diplôme de décorateur institué par l’arrêté susvisé pourront recevoir un certificat annexé au diplôme comportant, sans appréciation de valeur, une ou plusieurs des mentions correspondant aux spécialités choisies, énumérées à l’article 20 du présent règlement ».

Diplôme de décorateur de M. René Martin, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs Paris, 1955, Archives du CFAI.

Par exemple, le 7 juillet 1955, René Martin, plus tard membre du CAIM, obtient son diplôme de décorateur avec une spécialisation en « architecture intérieure : les ensembles mobiliers ».

Si l’histoire de l’enseignement de la décoration puis de l’architecture intérieure reste à construire, il est certain que pratique et pédagogie suivent un cheminement parallèle qui tend à définir une profession dont les origines sont à chercher au début du XIXe siècle.

Ainsi, si les décorateurs deviennent des architectes (d’intérieur), quelles relations peut-on identifier entre les deux professions ?

Des architectes libéraux et des tapissiers décorateurs

Jusqu’à la création du Conseil National de l’Ordre des Architectes « peut se dire architecte qui veut, en exercer la profession, n’importe qui ». Il est donc nécessaire de rappeler succinctement les grandes phases de l’organisation de cette profession. En effet, c’est au début du XIXe siècle que les architectes tentent pour la première fois de s’organiser, depuis la disparition des Académies. En 1843, la fondation officielle de la Société Centrale des Architectes correspond à l’avènement de la société bourgeoise et de l’ère industrielle. L’École Royale des Beaux-Arts forme les architectes, pendant que la demande croissante de constructions provoque la pratique de l’architecture par de nombreux professionnels provenant des filières techniques et de l’entreprise. Cet état de fait sera valable jusqu’au début du XXe siècle comme l’a montré l’étude de la production d’un architecte d’immeuble à Paris au début du XXe siècle. Pour sa part, l’ingénieur, nouvel et ardent acteur de la construction, fragilise et questionne la pratique des architectes. La réforme de l’enseignement en 1863 et la création du diplôme en 1867 consacrent l’affirmation du caractère libéral de cette pratique : l’architecte «[…] est à la fois un artiste et un praticien […] Il exerce une profession libérale et non commerciale. Cette profession est incompatible avec celle d’entrepreneur, industriel, ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction. ». Néanmoins, l’architecture restera une profession libérale et non réglementée, accessible à n’importe qui capable de payer sa patente et de trouver une clientèle, jusqu’en 1940.

Il semble significatif que ce soit durant cette période et dans ce contexte de développement des typologies du logement bourgeois et de l’architecture commerciale, qu’apparaisse une nouvelle figure : celle du celle du tapissier-décorateur. C’est Manuel Charpy qui pointe le phénomène dans sa thèse consacrée à la culture de l’objet dans les espaces bourgeois du XIXe siècle. En effet, dans le contexte d’élaboration du prototype de l’habitation bourgeoise et de ses intérieurs frénétiquement peuplés d’objets, Manuel Charpy décrit l’apparition de la figure du tapissier, comme ordonnateur de ces espaces surabondants. Ce dernier démontre également qu’au tout début du XIXe siècle, le tapissier est encore un artisan qui recouvre les meubles et les murs. Il fait partie des corps de métiers qui interviennent sur le chantier, sous la direction de l’architecte, qui, dans la tradition élaborée par J.-F. Blondel au XVIIIe siècle, dirige l’ensemble de l’œuvre. Le tapissier appartient historiquement aux corps de métiers qui mettent en œuvre les détails intérieurs. Il entre dans cette tradition du « bricolage souple » des « trois A : architectes, artisans, artistes » décrit par Valérie de Calignon. Quant au terme de décorateur, il reste pour le moins polysémique et comme l’affirme Béatrice Grondin il peut être appliqué indistinctement pour « qualifier un architecte, un tapissier, un ébéniste ou un pâtissier « .

Néanmoins, dans les années 1830, le tapissier dépasse son simple rôle d’exécutant pour adopter progressivement une nouvelle activité : celle du concepteur de la décoration dans les intérieurs des petite et moyenne bourgeoisies. Il devient progressivement un « tapissier-décorateur ». Manuel Charpy appuie sa démonstration sur l’étude des dossiers de faillite des entreprises mais aussi sur les publications spécialisées comme le Manuel du tapissier-décorateur, décorateur, marchand de meubles, dans lequel on peut lire en introduction :

« Quand on n’a pas fait des études particulières sur le dessin et l’architecture, il est difficile d’ordonner la décoration entière d’un appartement, sans avoir recours à un architecte et à un dessinateur. Il y a des règles dans l’architecture surtout, contre lesquelles on ne doit pas pécher, et auxquelles le goût ordonne de se conformer ».

L’auteur de ces lignes, Athanase Garnier-Audiger (1767-1837), ancien vérificateur du Garde-Meuble de la Couronne, affirme que si « Aujourd’hui, comme autrefois, le tapissier proprement dit confectionne ou fabrique des meubles et décore les appartements [… mais il doit] être maintenant, non seulement un fabricant expérimenté, mais encore un décorateur habile et un inventeur élégant. ».

Passée la référence à Percier et Fontaine, complétée par celle de périodiques contemporains dans lesquels on peut trouver modèles et gravures permettant de se faire le goût et l’œil, Manuel Charpy met au jour un des phénomènes qui avait en partie échappé à l’histoire de l’architecture : l’apparition d’une nouvelle profession, issue des métiers, celle du tapissier-décorateur. Intervenant traditionnellement en fin de projet, pour garnir meubles et murs, il se retrouve, par le fait même de la demande, à organiser et à diriger le projet de décoration intérieure que l’architecte de l’époque industrielle a abandonné avec l’apparition des logements modélisés de la période haussmannienne. Ces tapissiers sont des artisans et aussi des commerçants. Nombre d’entre eux font faillite pour avoir stocké trop de meubles et ne les avoir pas vendus à leurs clients. Beaucoup affichent comme activité la fourniture de dessins et de modèles. Ces modèles se consultent dans les premières revues spécialisées comme Le Bazar, journal de l’ameublement, publiée à partir de 1833.

En 1864, la publication du traité de Verdellet, tapissier et professeur de coupes, consacre cette évolution : le tapissier est devenu décorateur, avec ses règles et ses méthodes savantes, au même titre que l’architecte. Dès les années 1860, des grandes maisons de tapissiers-décorateur n’hésitent pas à lancer de véritables campagnes de publicité, dans une démarche purement commerciale et un secteur incontestablement concurrentiel.

Cette nouvelle pratique émerge exactement en même temps que de nouvelles formes de commerces : des passages couverts aux grands magasins. Ces derniers entrent immédiatement dans la concurrence en proposant des ensembles meublés à la commande. Pire, ils proposent dès les années 1870 « des services spéciaux » et « organisés pour l’installation d’appartements, villas, maisons de campagne. ». Le marché a créé une nouvelle activité : la décoration, avec ses professionnels.

Porté par la Chambre syndicale des tapissiers, créée en 1848, ce mouvement conduira à la création de l’École Boulle en 1886. On peut ajouter que l’un des objets de l’Union Centrale des Beaux-Arts Appliqués à l’Industrie fondée en 1864, est l’enseignement des ouvriers et des artisans, au moyen d’un outil principal, et qui sera la seule préoccupation de la commission de l’enseignement de l’association : sa bibliothèque « […] d’art ancien et moderne où le travailleur sera, au besoin, aidé dans ses recherches. ».

Cette activité, qui s’épanouit sous le second Empire, prend un nouveau tournant à la fin du XIXe siècle, avec les publications de Charles Blanc et de Victor Havard.

C’est comme si un cycle s’achevait avec La Grammaire des arts décoratifs, Décoration intérieure de la Maison en 1882 et L’art dans la maison, grammaire de l’ameublement, en 1884. Charles Blanc est membre de l’Académie des Beaux-Arts et professeur au Collège de France, Victor Havard est inspecteur général des Beaux-Arts. La décoration entre alors dans le monde savant pendant que l’Union Centrale devient celle des Arts Décoratifs. Il est d’ailleurs remarquable de trouver dans L’art dans la maison, Viollet-Le-Duc cité à plusieurs reprises.

Victor Havard, L’Art dans la maison, grammaire dans l’ameublement, Paris, E. Rouveyre et G. Blond, 1884.

C’est l’année de son décès qu’Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc publie De la décoration appliquée aux édifices. Alors que nos tapissiers-décorateurs sévissent depuis un demi siècle, est-il possible de relire ce texte testamentaire à la lumière de ce phénomène ? Il y accuse ouvertement l’Académie d’avoir éloigné les élèves de l’École des Beaux-Arts de la question de la décoration, qui doit se concevoir dans un accord parfait avec le construit et dans l’unité de l’œuvre, et y affirme qu’elle appartient en propre à l’architecture. Plus encore, l’introduction du texte apparaît comme un réquisitoire contre le mouvement des arts décoratifs « il est une locution qui me paraît fausse en tout point : les arts décoratifs […] Arts industriel, arts décoratifs sont des désignations qui appartiennent à notre époque, qui semblent acceptées par ceux-là même qui auraient intérêt à n’établir nulle distinction dans les productions d’art. » Ceux-là même : ce sont bien sûr ses confrères. En creux, l’architecte dénonce l’appropriation de la question du décor par d’autres métiers que le sien. Depuis le XVIIe siècle, l’absence d’unité de l’œuvre a eu une : « influence désastreuse en établissant une démarcation, absolument fictive d’ailleurs, entre les diverses expressions de l’art et en rejetant dans le métier toute une série de ces expressions ». C’est cette position manifeste et fondatrice qui inspirera les architectes de l’art nouveau et ceux du XXe siècle. Il condamne tous les intervenants du chantier qui ne se sont pas souciés du travail des autres, produisant ainsi dysharmonie et cacophonie : « le fabricant de meubles ne s’est pas soucié ni du peintre ni de l’architecte, et le tapissier a tenu surtout à ce que ses tentures ne laissent voir autre chose que ce qui sortait de ses ateliers ». Il feint certainement d’ignorer la production courante, où depuis longtemps, le tapissier fait bien plus que tisser dans son atelier. Il nous semble pouvoir y lire, en creux, une verte critique de l’éclatement des compétences en plusieurs professions.

Néanmoins, et comme le texte de Havard en atteste, le simple fait de définir la décoration intérieure comme un art majeur, à part entière, sera déterminant pour la suite. Non seulement la jeune génération du tournant du siècle s’en emparera, mais plus encore, de Ruprich Robert à Eugène Train ou encore Charles Genuys, elle sera enseignée, en particulier à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Paradoxalement, ce sont ces architectes qui vont fonder l’enseignement de la décoration appliquée aux édifices, celle d’une architecture intérieure.

Eugène Viollet-le-Duc, De la décoration appliquée aux édifices, Paris, 1880.

Des architectes-artistes et des artistes-décorateurs : des professions libérales

À la fin du XIXe siècle, la profession d’architecte tente toujours de s’organiser et de restreindre l’accès à l’exercice, toujours ouvert aux voyers, aux ingénieurs, aux entrepreneurs, aux architectes occasionnels, aux épiciers ou aux horlogers. Ne souhaitant pas la renaissance des corporations de l’Ancien Régime, Julien Guadet propose en 1895 un code de déontologie permettant de distinguer les bonnes des mauvaises pratiques et d’écarter du champ de la conception architecturale les entrepreneurs et les commerçants. Il préserve ainsi le statu quo : de bonnes pratiques pour de bons architectes, qui sont autant des maîtres-d’œuvre que des artistes libéraux. Nous avons montré ailleurs que ce code révélait, en creux, une réalité où une majorité de praticiens se situaient à la frontière entre promotion, entreprenariat et commerce. Julien Guadet n’a t’il pas aussi l’ambition d’écarter du port du titre d’architecte les décorateurs qui font commerce de leur profession ? Une anecdote pourrait le confirmer : en 1904, L’Architecture publie une lettre d’un de ses lecteurs :

« Après un retentissant coup de sonnette à la porte de mon appartement, on me présente une carte, genre commercial, portant : « Maison X***, architecte décorateur, rue. ., n°:.., etc. ». Je vais recevoir ce monsieur – dans l’antichambre – où il commence à me faire ses offres de service pour un produit quelconque. Sur quoi je lui tiens à peu près ce langage « Pardon, mais votre carte porte « architecte ». Vous devez penser que, s’il m’arrive d’avoir besoin d’un architecte, je m’adresserai à moi-même. » Devant la candeur de ce raisonnement, il est resté baba, et a pris le sage parti de redescendre l’escalier.

N’est-ce pas une occasion de déclarer que les architectes, les vrais! S’interdisent de telles démarches, ou plutôt qu’ils n’ont pas à se les interdire, parce que l’idée ne leur en viendrait pas? Si nous ne pouvons empêcher qu’on nous décrie par ces usurpations de qualité, ne négligeons du moins aucune occasion de rappeler que nous n’avons rien de commun avec ceux qui se permettent ces agissements. Après tout, il faut bien admettre que notre titre a quelque valeur ; puisqu’on l’usurpe ».

La lettre est signée J. Guadet.

Néanmoins, on doit remarquer, qu’à cette époque, les débats menés à travers les congrès et les revues d’architectes ne font état que de la concurrence des voyers, des entrepreneurs ou des ingénieurs. À de rares exceptions, la question de la décoration intérieure n’apparaît ni n’est mentionnée. Pourtant, c’est bien exactement, durant cette période que se fixe la profession de décorateur en tant que profession savante. Béatrice Grondin cite à juste titre le Dictionnaire de l’ameublement et de la décoration d’Henri Havard publié en 1894 : « On donne le titre de décorateur aux artistes qui s’occupent plus spécialement de la décoration intérieure ou extérieure des édifices. ».

C’est là qu’intervient, six ans après la rédaction du code Guadet, la création de la Société des Artistes Décorateurs. Fondée en 1901 et s’exposant dès 1904, l’année de création du Musée des Arts Décoratifs, la SAD consacre l’évolution sémantique et pratique d’une profession qui, en soixante ans, est passée de l’appellation de tapissier à celle d’artiste décorateur. Comme le souligne l’auteure, la SAD agglomère des profils très différents, allant de l’artisan à l’architecte. Elle montre que l’objectif de la société est « de faire reconnaître les artistes décorateurs, par les pouvoirs publics, des droits égaux à ceux qu’ils accordent aux artistes dits des beaux-arts, afin d’établir leur qualité d’artiste et de reconnaître leur importance sociale ; ensuite d’obtenir des lois, des jurisprudences et des pratiques commerciales, la protection de leurs intérêts artistiques. ». On assiste bien à une tentative d’organisation d’une profession, toujours polymorphe, au moment même où celle des architectes tente de se définir par la vertu de ses pratiques. En cette fin de XIXe siècle, le décorateur s’émancipe du tapissier pour devenir artiste, il emboîte le pas des architectes afin de se définir comme profession libérale.

« Architectes-décorateurs », voilà peut-être la dénomination qu’auraient pu adopter les décorateurs, s’ils ne s’étaient appelés, à partir de 1961, architectes d’intérieur. En effet, durant l’entre-deux-guerres, les décorateurs sont omni présents, y compris dans les revues d’architecture où les expositions spécialisées sont régulièrement publiées et commentées. Il apparaît même que la spécificité de la pratique de la décoration intérieure soit sinon admise du moins tolérée par les architectes, du simple fait qu’ils la pratiquent pour nombre d’entre eux. Dans ce sens, l’action de la SAD, puis de l’Union des Artistes Modernes, apparait comme fondamentale.

Le compte rendu du XVIIIe salon des Artistes Décorateurs proposé par Pierre Olmer dans la revue de la Société Centrale des Architectes en 1928 en est très significatif. Il souligne l’intérêt porté aux ensembles, installés dans l’espace assez médiocre qui est leur est réservé au Grand Palais : « […] un aménagement intérieur, oblige[nt] les organisateurs à faire, là encore, œuvre d’architectes. N’est-ce pas à l’architecte, ordonnateur et chef d’orchestre, s’il possède des connaissances étendues dans les différents arts plastiques, que devrait revenir, comme aux temps anciens, cette direction du goût et du style tant demandée à notre époque ? C’est pourquoi l’on peut se réjouir de voir des architectes et non des moindres, ne plus redouter de voisiner avec des « ensembliers » […] Quelques décorateurs même, exécutant des ensembles, abandonnent maintenant ce titre quelque peu désuet et périmé, impliquant une idée d’ornemaniste ou d’habilleur, pour celui plus juste d’architecte. Quand ils réalisent des compositions d’intérieurs où, peut-être, tout n’est pas toujours parfait, mais où des idées hardies et pratiques se révèlent, il faut leur savoir gré de donner aux installations un accent inconnu, aux objets d’usage une saveur vivante, qui n’est pas à dédaigner ». Voilà qu’à propos de « l’architecture intérieure de ce salon », la vénérable société Centrale adoube les décorateurs et les admet en son sein. L’auteur, bien que parfois un peu condescendant, insiste et souligne l’alliance « féconde » entre les décorateurs et les architectes formés à l’École des Beaux-Arts. Cette alliance acceptée, on la retrouve durant toute la période de l’entre-deux-guerres.

Dans un autre registre, une chronique juridique de 1931 publiée dans la revue l’Architecture d’Aujourd’hui s’intéresse à la question des honoraires pour des travaux de décoration: « Jadis, l’Architecte ou l’entrepreneur créaient seulement le gros-œuvre d’un édifice. Cette tâche, une fois achevée, les hommes de l’art laissaient place à des commerçants, ébénistes, tapissiers et antiquaires […] Mais aujourd’hui, architecture et décoration se conditionnent et se confondent […] Nombre d’architectes se sont ainsi créés une réputation sans égale pour leur exécution des travaux décoratifs, en même temps beaucoup de sculpteurs et beaucoup d’artisans se sont vu confier le soin et la direction des travaux les plus considérables. » L’auteur de l’article s’interrogeant sur la rémunération de ces travaux, nous assure que c’est le rôle de l’architecte, mais encore des « ingénieurs et spécialistes des questions d’éclairage, les verriers, les sculpteurs sur bois et tous autres artisans ». Il ne met qu’une seule restriction pour pouvoir être justement rémunéré aux honoraires (qui restent à fixer, car le travail peut être bien supérieur à celui d’une construction) :

« […] qu’ils ne fassent pas acte de commerçants et qu’ils se bornent à fournir les seuls produits de leur travail. […] Entre le décorateur et le commerçant, on doit donc établir une distinction analogue à celle qui existe aujourd’hui entre l’architecte et l’entrepreneur de construction […] que la profession de décorateur, profession déjà ancienne mais exercée jadis par des commerçants doit prendre à notre époque le caractère d’une profession libérale et qu’à ce titre elle doit à juste titre trouver une protection judiciaire et légale qu’il appartiendra à ses membres de réclamer ».

Tout est dit. Le décorateur devient respectable s’il adopte la déontologie d’une profession libérale, s’il s’extrait du commerce et de l’entreprise : « Profession libérale sans aucun doute, car l’architecte, l’artiste ou l’ingénieur décorateur ne font pas métier de vendre des matériaux ; leur rôle est tout autre et ce qu’ils mettent à la disposition de leurs clients, ce sont seulement leurs ressources intellectuelles. ».

Cette dimension nous est attestée par un document exhumé des archives par Gavriella Abekassis dans le cadre de son Mémoire de master consacré à René Prou. Ce dernier se présente dans ses documents officiels comme architecte et décorateur, parfois les deux, parfois seulement décorateur. René Prou installe son « cabinet d’études » au 65, rue Lafontaine à Paris en 1928, dans le Studio Building, construit par Henri Sauvage. Le 5 décembre 1930, il écrit une lettre à son syndic en réponse à une plainte d’un des copropriétaires de l’immeuble, le dénonçant comme ayant une activité d’entrepreneur et de commerçant ! René Prou y affirme s’occuper « spécialement d’architecture », dans son « atelier composé d’architectes et de décorateurs » réalisant de « l’architecture d’immeubles, jardins et intérieurs ». Il précise avec force n’avoir aucun atelier de réalisation, qu’aucun artisan ne travaille dans son « cabinet d’étude » et que toute sa production lui est payée « aux honoraires ou à forfait » dont il donne un détail : près de 13 000 000 de francs de chiffre d’affaires. Prou est particulièrement outré que le mot « tapissier » ait été prononcé et « que cette profession n’avait rien de commun avec celle que j’exerce ! ». Cette description de son activité l’assimile complètement à un exercice libéral, en effet similaire à celui des architectes :

« […] comment voulez-vous que je vende autre chose que mes idées, ma connaissance de réalisation de ces travaux, et leur surveillance ».

Car s’il pratique une profession intellectuelle, René Prou est aussi maître d’œuvre et dirige chantiers et artisans, engageant ainsi sa responsabilité de sachant. Il est donc amené à recevoir dans son bureau d’études : « des entrepreneurs qui viennent chez moi prendre les indications pour établir des devis, et que je guide durant l’exécution. ».

Photographie d’un paquebot décoré par René Prou in La Construction Moderne, 43e année, N° 32, p. 370.

Photographie : Compagnie Générale Transatlantique

Vers une profession d’architectes d’intérieur

Il n’est absolument pas anodin que L’Office Professionnel de Qualification des Architectes d’Intérieur, fondé en 1981 et présidé par le Conseil National de l’Ordre des Architectes ait immédiatement adopté un code de déontologie, calqué sur celui des Guadet. L’histoire de cette profession est en effet celle d’une profession libérale et non commerciale, celle de praticiens vendant des prestations intellectuelles, maîtres d’un projet conçu à l’intérieur du cadre bâti, impliquant la maîtrise d’œuvre et la direction du chantier. Il s’agit bien d’une des branches de l’architecture. Son histoire reste à construire : de l’apparition des tapissiers-décorateurs à la fondation du CFAI en 2000, elle se mêle, à celle peu explorée, de l’enseignement et des formations. Son parallélisme avec la profession d’architecte nous semble être une clé intéressante en ce qu’elle propose une démarche heuristique qui semble bien produire du sens. À ce propos, on peut clore la période explorée dans cet article, par l’épisode du 3 juillet 1941, au cours duquel des peintres, graveurs, sculpteurs et médaillistes, architectes, décorateurs créateurs se réunissent afin de créer un « Ordre des Artistes Décorateurs Créateurs », inspiré par la récente création de l’ordre des architectes.